我的2022年终总结

自在不成人。

2022年我的关键词应该是“过渡”,离开了学校、离开了生活了二十多年的地方,去到了一座新的城市,开始新的一段生活。之前我一直希望能找到一种自己喜欢的生活方式,想了想又想最终还是决定去了北京。我喜欢有历史文化氛围的城市,也喜欢更加现代化的都市,北京在这两方面都掺了一脚,唯独我不太喜欢的是政治味道浓厚了一些,但好在年轻人多一些,也还算有朝气。我对北京这座城市本身没谈不上喜欢,也说不上讨厌,但我在过去的十多年里似乎在不停的与这座城市发生关系,08年我第一次去北京看了奥运会,11年去新东方参加夏令营,16年在鸟巢看了五月天的演唱会,18年在房山学习,21年来到公司实习,再到去年正式决定留在这家公司,我开始与这座城市开始建立连接。

最近几个月里,许多朋友和家人都会问到我同一个问题,“你决定留在北京了吗?”

每被问及,我都会重新思考一遍这个问题,但始终没有答案,北京没有给我必须留下的理由,我喜欢代码,也喜欢互联网公司相对扁平和踏实做事的方式,但貌似也存在着很多满足这两个条件的其他选择,暂时这对我来说可能还是一个无解的问题,希望自己三十岁之前可以想明白。

年初的时候,基本已经确定了自己的毕业去向,公司在北京,所以租房子冬天是有暖气的,这点是一个比较大的加分项,此外,也因为之前已经在这里实习过了,工作氛围和内容我都还觉得比较有趣的,所以留在这里也便成了理所当然。在考虑好这个当下最主要的问题之后,我也开始了自己的摆烂生活,间歇性的根据老师意见改改论文,持续性的发掘生活中的没用技能。

三月,在实验室过了自己的26岁生日,有烧烤、有啤酒、有蛋糕,还有奶茶,但直到生日过去一周有余,我都还没有接受自己已经26岁的事实。在我印象里,三十岁是一个特别的年纪,考虑到目前90后大概的人生进程,虽不至于成家立业,但也应该处于一个相对稳定的姿态了,而我仍有太多问题没有思考清楚。当我写到这里,距离我27岁生日应该也没几天了,自大学毕业以后,时间这辆破车仿佛就再也刹不住了。

四月,济南的天气开始变暖,软件园的球场开始零星出现几颗篮球,记得3年前疫情还没有出现的时候,软件园的球场还是人满为患,有学生、有浪潮的员工还有路过的外来人,直到2020年疫情爆发,学校四周装上了围栏,也竖立起了闸机,软件园更像是一所大学了,但也不再是曾经大学的样子了。希望有一天,大学还是能回到从前的样子,开放,求知,以及实事求是。

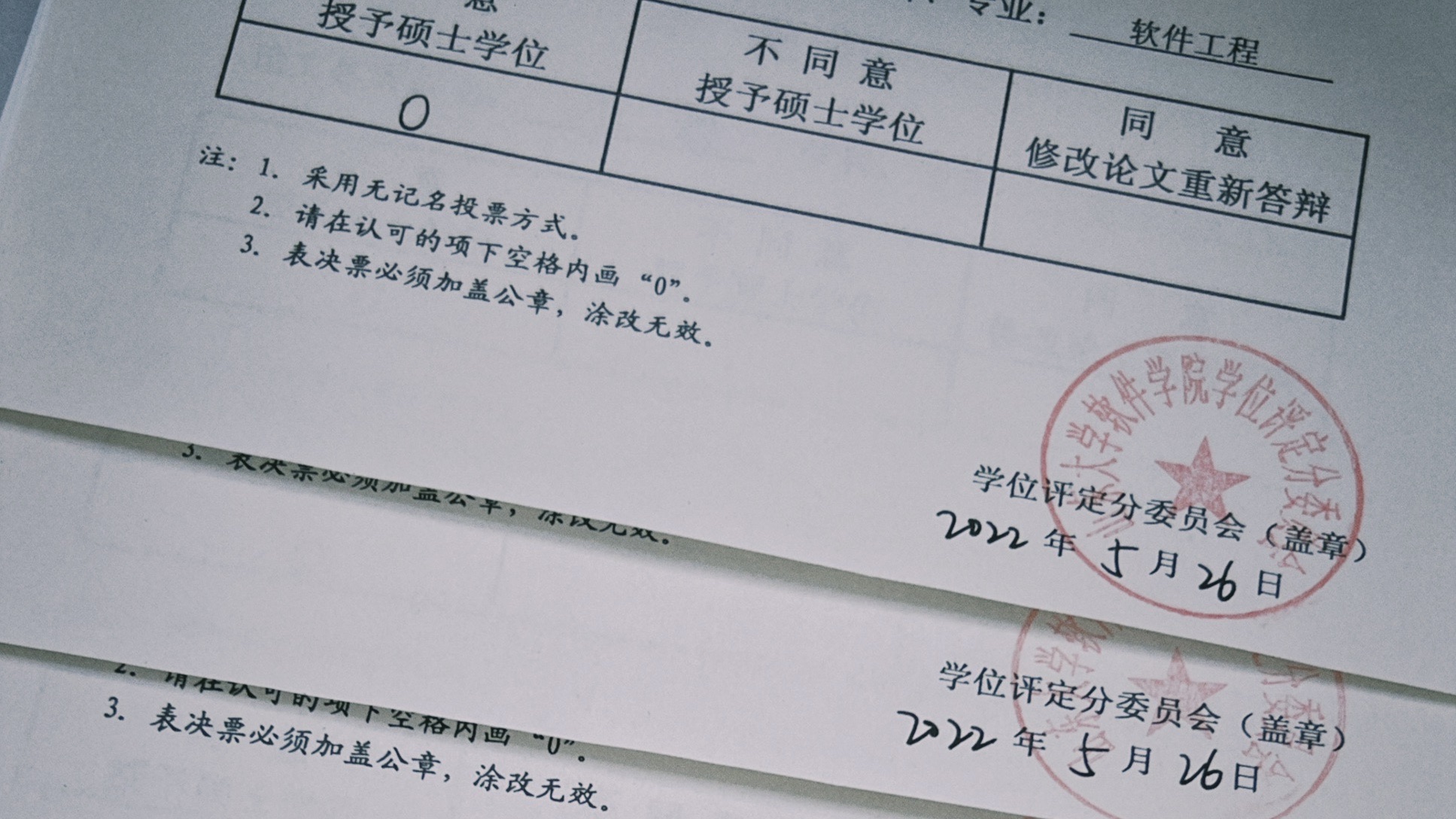

五月,顺利完成了自己的毕业答辩,属于我的倒计时开始读秒,二十年求学生涯即将告一段落,这一路走来道阻且长,感谢在我成长路上帮助过我的家人、老师和朋友。或许我们并未经常联系,但他们从始至终陪伴我走过了每一步,在我驻足山巅时警醒我脚踏实地,在我跌落低谷时鼓励我晴空在上。

六月,我毕业了,离开了这个呆了三年的学校和城市,去向新的生活发起挑战。像极了三年前离开烟台时,我回头望着烟大,临走前还是没有忍住回头看了一眼。最热烈的情感与最安静的思绪同时发生在这个夏天,像夏夜的蝉鸣,像钢铁丛林里的风雨雷鸣,像烧烤摊的炉烟,像自东向西拍向沙滩的海浪,像游乐场里溅起的水花,是永远走不到头的玄武湖,也是暮光里的舜华路,是再见。

七月,我再次回到了北京,没有任何事先的安排,那天是七月三日,与我去年来到北京是同一天。当我在数码港住了26天之后,公寓由于和物业公司的商业纠纷,我被迫搬离了这个距离公司10分钟通勤的地方,再次搬到了酒仙桥,同样是我去年住的地方,回到兖州,我家同样在酒仙桥东路,这一切又像是巧合,又像是命运。

也是在这个月,第一次参与了播客的录制,是关于“中医”话题的,十分有趣。播客和纪录片算是我为数不多每天都可以享受的爱好了,二者有一个共同点,都可以相对真实地展现一个我们平时看不到的世界,比如《三和人才市场》中卖了身份证、吃着挂逼面、喝着挂逼水、做着日结50元工作的三和大神们,比如箭厂《时代当下》中因持刀拦路抢劫被判十几二十年,刑满释放后帮人办后事的黑道大哥们。这里面会有悔恨,也会有怒其不争,更有对生活的无力。

八月,正值工作无力期,每天处于好像懂了又好像没懂的状态,好在组里的朋友都给了我足够的帮助,尤其是自己沟通能力的短板得到了极大的宽容。年底述职时,不知道是哪位朋友给了我一条“思维比较粗放,细节把控方面可以进一步提升”的评价,当我听到时,心里忍不住想笑,这确实是我,粗心大意是我妈在小学时就给过我的评价。希望今年自己能有所改变吧。

九月,开始接受这种无力感,因为我想起了自己诞生在各种游戏的新手村的时候,不知道该去做什么,索性那就先把一个个“问号”变成“叹号”吧。

这个月疫情有所缓和,便抓住了机会去看了一场笑果的脱口秀,其实像这样的活动还有很多,工作时每天都会想要不这周去看个展吧、去看个电影吧、去看个演出吧,但到了周末,却哪里都不想去,只想呆在家里睡觉或去楼下公园打个球,希望明年能多走出去转转吧。

十月,北京的疫情开始慢慢稳定了,我开始对烹饪产生了兴趣,想起之前有收藏过的一些看起来简单且还不错的菜谱,便添置了一些厨具,每个周末都在研究如何蒸出一碗完美的米饭,这个我眼中的世纪难题,我尝试使用了自己的每一根手指作为量具去测试究竟需要添多少水,最后终于可以稳定地蒸出一碗还算正常的米饭。我应该为我的无名指买一份保险。

十一月,疫情再次复燃,我也第一次经历了居家隔离与居家办公,当我接到居家隔离的通知时,心里想着终于轮到我了,脑海里剩下的便只有兴奋,仿佛只有这样才算是半只脚踏入了新冠疫情这个历史大事件中,三年疫情,都没有居家隔离过,像话吗?

月底,公寓出现了感染者,社区要求公寓按层接入方舱隔离,被公寓租户集体抗议拒绝执行,最后不了了之,本该被拉去方舱隔离的邻居为了表达感谢,给公寓的每一位住户赠送了一束向日葵,给隔离生活增加了几分暖色。这也是我第一次收到鲜花,我本身是一个对鲜花并不感冒的人,不能吃也不长久,但令我没想到的是,当我收到花的那一刻,却是出乎意料的开心。

十二月,防疫政策发生漂移,北京迎来了全面放开,结束远程办公的我回到了公司,只工作了三天,便因感染再次回到了家中,好在症状较轻,只是发烧和多痰,并没有受罪。病毒像燎原的火肆虐了北京,半个月后,人又像烧不尽的野草,重新铺满了街道,城市开始慢慢苏醒。

2022年对我来说也算是特别的一年,离开学校,走进职场;也是虚无的一年,全年三分之一的时间都因为疫情被隔离在各种地方。年初的济南疫情,老师和我们一起被封闭在学校里近3个月,学校仿佛变成了二十年前的单位大院,绿化带的树扯上铁丝被用来晾衣服,树下的草坪被老师犁开种上了新的作物,直到我们毕业了,那块地什么东西都没有长出来。年中与年末北京两次反复,又是把我牢牢关在了家里,也许是居家的原因,也许是这半年腰部一直有问题,自己的体重到达了近三年的新高,正一步步向着油腻中年人的方向靠拢。

回过头去看这一整年所经历的事情,仿佛只需三个词便可以概括:“疫情、毕业和工作”。或许是因为其存在感过于强烈,甚至让人记不起去年还发生了什么事。2022年底,新冠肺炎被彻底降为乙类传染病,不再需要核酸检测,不再需要隔离,也不再需要健康宝,过去的三年像泡沫一样炸裂、消失,留给我们为数不多可以证明它存在过的证据,便只剩路边被弃置的核酸亭以及家里没有用完的口罩。

新的一年,希望自己能够处理好工作、学习与生活的关系,找到自己喜欢的生活方式,坚持运动,早睡早起,多一点快乐,少一些迷茫和踟蹰,坚定地成长。

成人不自在。